こんなことを思っていませんか?

家の家電をそのままスマート化できないのかな?

どうやったらスマート化できるだろう?

どこまでスマート化できるのだろう?

大丈夫です。スマート化できます!

実際に私は5,000円もかけずに家中の家電をスマート化することができました。

今回は私のそんな経験を紹介しつつ、これらの疑問に答えていきます。

- 家電のスマート化の方法を紹介します

- どんな家電をスマート化できるのか説明します

- この方法のデメリットがわかります

なお、スマートホーム化のメリットやデメリットを知りたい人はこちらも読んでみてください。

5,000円で実現した家の家電のスマート化の方法

スマート化するためにはスマートホームに対応した高機能な家電が必要と思っている人もいるかもしれません。

実際にそういう家電もあり、スマート家電と呼ばれます。Google Assistant対応やAlexa対応など書かれている場合もあります。

もちろん、家中の家電をこういったスマート家電にすれば実現できますが、スマート化のためにすべての家電を買い直すのは現実的ではありませんよね。お金がとてもかかります。

例えば、テレビだと安い機種でも40,000円程度します。エアコンも一番安い機種で40,000円程度かかります。この2台だけでも80,000円はかかることになります。他の機器もスマート家電にしたら、もっとお金がかかります。

しかし、そんなことをしなくてもスマート化はできます。しかも簡単に。そして、安く。

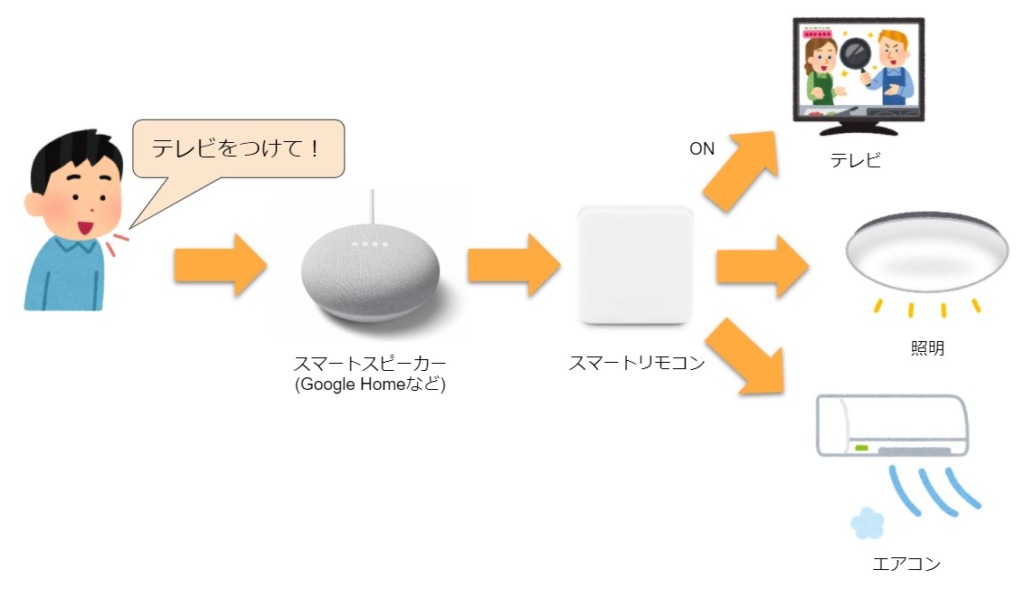

それは、スマートリモコンとスマートスピーカーを使う方法です。

この2つを使えば、様々な家電をスマート化できます!

どんな家電をスマート化できるのか?

スマートリモコンとスマートスピーカーを導入した場合に、どんな家電をスマート化できるのでしょうか?

結論から言うと、リモコンで操作できる家電をスマート化できます。

代表的な具体例を挙げれば、こんなものがあるでしょう。

特に、メーカーやブランドに関係はありません。聞いたことのないようなブランドの家電でもスマート化できます。リモコンがあることがポイントです。

そして、この2つがあるだけで、こんなことができるようになります。

スマートスピーカーとスマートリモコンを使ったスマート化の環境イメージはこんな感じです。

この2つをおすすめする3つの理由

私がスマートリモコンとスマートスピーカーの導入をおすすめするのは以下の理由があります。

- 安い

- 設置と設定が簡単

- 機器間連携が可能

安い!

まず、スマート化の導入コストがめちゃくちゃ安いです。

スマートリモコンとスマートスピーカーを新品で購入しても8,000円程度です。

先ほどのスマート家電で買いそろえた場合と比較すると1/10以下ですね!

さらに私は安く購入するため、中古で購入しました。

具体的にはメルカリを使ってこの2つを入手したところ、5,000円かからずに導入することができました!

安く購入したい方はメルカリ等も活用してください。

そして、その安さでありながら多くの家電をスマート化できます。スマート化できる家電は先ほど書いた通りです。

また、家電の買い替えに有利というメリットもあります。

なぜなら、スマート家電でスマート化してしまうと、今後もスマート家電を買い続けないとスマート化を続けることができません。

そして、スマート家電は、非対応の普通の家電よりも高い値段で設定されていることが多いです。

また、スマート家電から選択しないといけないため、非対応の機種は購入対象から外れ、選択肢も限られたものになってしまうでしょう。

そう考えると、スマート家電で買いそろえるのはあまり得策ではないように思います。

設置と設定が簡単

設置も設定もとても簡単です!

設置はあまり深く考えることなく、どの機器も見える位置にスマートリモコンを置いておけば問題ありません。

私の場合は、テレビ台に置いていますが、エアコンも照明も扇風機も問題なく反応してくれます。

設定も多くのスマートリモコンはスマートフォンアプリから簡単にできます。

私が使っているSwitchBotもアプリから設定しますが、ほぼ自動的に設定が完了するので、迷うことなく設定することができました。設定に関してはこちらで詳しく紹介していますので、こちらも読んでみてください!

初期設定後には、各家電のリモコンをスマートリモコンに登録するのですが、これも難しくはありません。基本的にはアプリの指示に従うだけです。

大手メーカーの家電であれば、アプリの選択肢からメーカーを選択し、試しにリモコンのどれかのボタンを1つ押すことで、自動的にリモコン登録が完了します。

大手メーカーではない家電など選択肢にない場合は、手動で1つずつボタンを設定することになります。少し手間ではありますが、難しくはありません。

機器間連携や一括操作ができる

スマートリモコンやスマートスピーカーに登録された機器は連携して操作することができます。

例えば、こんなことができるようになります。

- 時間になったらすべての家電や照明の電源を切る

- おはようと言ったら、複数の家電をつける

- 温度が一定以下に下がったら、暖房をつける

- 湿度が一定以下に下がったら、加湿器をつける

これらが便利であり、スマート化の醍醐味でもあると思っています。

自分で操作することが減るので、かなり便利ですし、「いってきます」というだけで、まとめて電源を切ってくれるので、なんとなく消し忘れも減った気がします。

細かい操作は向いていない

ここまで良いところを話してきましたが、残念ながら不満もあります。

私はスマートリモコンに次のような不満を持っています。

- リモコンで操作する家電しかスマート化できない

- リモコンにあるボタンしか操作できない

スマートリモコンだけでは、リモコンで操作する家電しか操作できません。(補足ですが、スマート家電であれば、スマートスピーカーに登録することで操作可能です。)

リモコン以外の家電をスマート化しようとすると、SwitchBotボットを使うなど別のデバイスが必要な場合があります。

実際に私もリモコンのない照明、コーヒーメーカーで使っています。

これについてはこちらで詳しく紹介しています。

また、スマートリモコンはリモコンの代わりになって操作するものなので、リモコンのボタンにない操作は難しいです。特に音声で操作する場合です。

例えば、「テレビでYouTubeを起動して」と言っても、YouTubeを起動するボタンがリモコンになければ、テレビでYouTubeを起動することはできません。

スマートテレビであれば起動できるので、この点ではスマート家電に劣ります。

具体的な導入方法は?

いかがでしょうか?

スマートスピーカーとスマートリモコンで、安く簡単にスマート化が実現できることがわかったと思います。

具体的なスマート化の詳しいやり方については、こちらに記載しています。

ぜひご覧ください。

また、スマートホーム化に関する記事をまとめました!もっと知りたい方は、やり方や具体例など参考になると思います。

コメント